这两届学僧限于条件仅为汉语系的男众学僧。当时规划还要建一个尼众分院,设一个藏语系、巴利文系统的佛学研究机构,同时在汉僧的课程中增加梵文、巴利文等课程。

除了正式的专修学僧之外,还设置有短期的学习班,为百废待兴的中国佛教培养急需人才。

1959年2月6日,中国佛学院第一期学习班开学;1959年10月10日,第二期学习班招收学僧97人。自此持续开办,直至1965年。前后共培养了三百多人,他们成为了文革前中国佛教寺院管理的骨干力量。

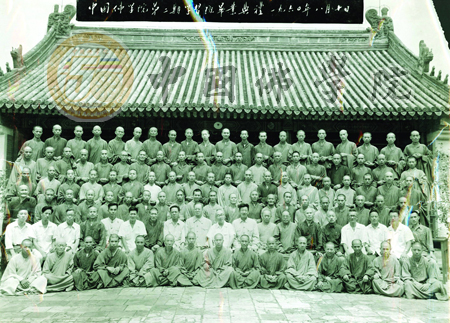

佛学院第二期学习班毕业生合影

初期的中国佛学院生活艰苦,条件简陋。但就在这艰难的条件下,在广大高僧大德、老师、法师的努力下,不断稳步向前发展。

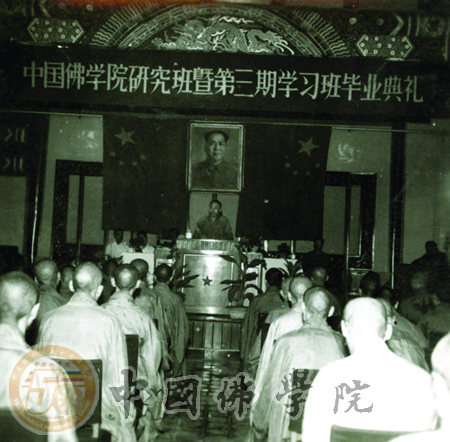

中国佛学院研究生既第三期学习班毕业典礼

1959年,研究班开学,1961年9月研究班又升为研究部,从而确立了中国佛学院在当代中国佛教教育界的龙头地位。

研究班分为“佛教史研究组”和“教理研究组”两部分,研究生是从本科毕业生中挑选,在导师的指导下,分别从事佛教史和教理的研究,研究生学制三年。研究班培养出了一批能够深入佛法大海的高级佛学研究人才。

升为研究部后,“教理组”中又增加了一组“南传上座部佛教” 研究、一组“印度佛教因明学研究”。前者主要学习巴利文,由叶均先生教授;后者主要学习佛教逻辑学,由虞愚先生任教授。

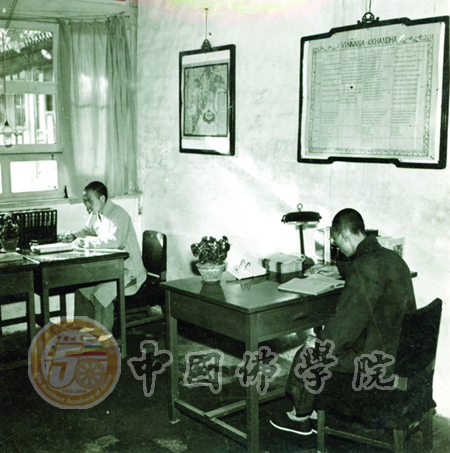

研究部学生上课

除了上述两组,教理组还有“汉地中观学”、“藏地中观学”、“瑜伽学”三个研究小组。研究部的人数虽然不多,但办学很有成绩,学僧们经过努力,都有一定的独立研究能力,写出了不错的论文,翻译和整理了不少资料。第一届研究生刘峰、任杰、王新、刘明渊等文革后都曾在佛学院教课。

佛学院老师在办公

为了培养藏族佛教人才,1962年9月25日成立了藏语系佛学班。学员来自西藏、青海、甘肃、四川、云南等藏族地区著名的寺院,担任经师的也来自著名寺院的格西,院长喜饶嘉措大师亲自为他们授课。

初期的中国佛学院,除了学制不断完善之外,课程与课外生活也渐次丰富。学院成立不久,先后设立了三学堂、玄奘纪念堂及图书室等课外学习场所。这些课外场所的设立,对于学生普及知识面、开阔眼界、开拓胸怀等,都发挥了巨大作用。

佛学院师生参加十三陵水库建设

从1956年到1966年的中国佛学院,受左倾思想和政治运动的干扰,教学不断受到冲击,影响了课程的正常进行,办学相当不容易。

1960年底,部分领导、教师向学生灌输与佛教信仰严重相违背的内容,致使学院的办学宗旨、教学方针与教学管理等重大问题产生混乱。1961年1月30日到2月12日,相关宗教部门组织学院全体师生对这些问题展开深入座谈。最后确定:自此以后在宗教院校不能用马列主义观点批判宗教。中国佛学院今后的办学以本科为主,要加强组织机构,制定各项规章制度。这次座谈会统一了认识,明确了方针,最大限度地抵制了左倾政治路线的干扰,稳定了学院的教学秩序,是中国佛学院建校史上有重要意义的一次会议。

这一时期,广大师生面对重重困难,艰苦奋斗,在培养人才、佛学研究、翻译经论、编写教材讲义、搜集整理佛教史料、以及接待国际友人等方面做出了很大的成绩。先后开办了汉语系佛教专修科、本科、研究班、短期培训班以及藏语班等班级,毕业学僧六届,培育出410名汉藏佛教人才,其中汉语系学僧384人。这些毕业学僧有的被选为人大代表、政协委员、有的成了佛学研究人员、有的立足佛教弘法事务,为爱国爱教的事业发挥了巨大作用,他们当中的不少人成为文革后恢复佛教的中坚力量。另外,这一时期的办学历程,为后面的发展提供了弥足珍贵的经验。

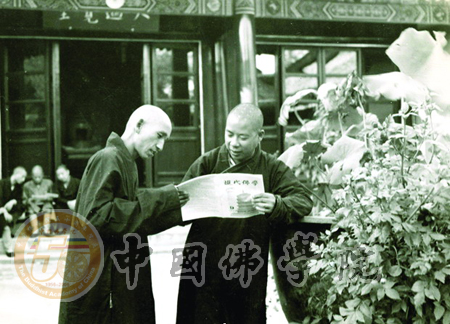

佛学院学生在进行佛教学术探讨

|